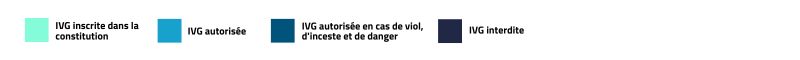

Dans l’UE, le droit à l’avortement est un acquis. Ce n’est pas le cas sur l’ensemble du continent. Etat des lieux.

Tous les pays de l’Union européenne (UE) accordent le droit et l’accès à l’avortement. Vraiment ? Amnesty International a récemment publié un rapport interpellant : l’avortement est légal en UE, mais sa pratique est limitée.

Depuis la première légalisation de l’IVG en Pologne en 1932, l’Europe ne cesse de réviser et réformer la question de l’accès à l’avortement. Les États membres de l’Union européenne ont instauré, moyennant certaines conditions, la possibilité pour une femme de mettre un terme à une grossesse. Cette interruption peut avoir lieu dans les premiers mois de la gestation, souvent jusqu’à 12 ou 14 semaines, mais peut s’étendre jusqu’à 24 semaines, comme aux Pays-Bas.

Ces avancées répondent aux mutations des mœurs ainsi qu’aux règles de santé publique. Pour autant, il ne s’agit pas d’un progrès abouti et acquis. Comme le montre le rapport d’Amnesty International publié le 6 novembre 2025, l’accès à l’avortement en Europe reste restreint et fragile.

L’avortement : un droit pénal

Selon Lucie Barridez, coordinatrice de la plateforme Abortion Rights Europe, il existe deux paramètres pour estimer l’état d’un droit à l’avortement. Premièrement, il faut comprendre le cadre légal dans lequel ce droit s’inscrit. Pour beaucoup de pays, le droit à l’avortement relève encore du droit pénal. Autrement dit, si l’ensemble des conditions requises pour avorter n’est pas respecté, la femme qui avorte, ainsi que son médecin peuvent encourir des sanctions pénales. Dans certains États tels que le Luxembourg, le Danemark, la Finlande ou encore l’Irlande, la responsabilité pénale concerne seulement les praticiens.

En Belgique, malgré son retrait du code pénal, l’avortement reste consacré par une loi spéciale qui relève toujours du champ pénal. Autrement dit, il n’est plus interdit d’avorter, mais si les conditions ne sont pas respectées, la personne enceinte ainsi que son médecin peuvent encourir une peine.

Une question morale

Ensuite, le contexte sociopolitique de chaque pays joue un rôle. En effet, certains gouvernements adoptent des mesures plus ou moins restrictives en fonction de leur tendance politique. Par exemple, en Italie, certains médecins revendiquent la clause de conscience afin de ne pas pratiquer l’IVG. La clause de conscience est prescrite par la loi comme un droit permettant aux médecins de ne pas pratiquer l’IVG pour des raisons morales. Dans certaines régions du pays, la clause de conscience est utilisée de manière massive : près de quatre médecins sur cinq refusent de pratiquer des IVG.

En Belgique, plusieurs obstacles se posent encore sur le chemin de l’accès à l’avortement, allant du manque de médecins pratiquant l’IVG aux disparités territoriales importantes. La politique est également un facteur de complication. En avril 2025, le Premier ministre Bart De Wever lance un débat sur la réforme de la loi relative à l’IVG en Belgique, notamment par rapport aux délais et aux sanctions pénales encore présentes. Des partis tels que le CD&V ne souhaitent pas voir un élargissement du droit à l’avortement qui, selon eux, atteint directement à la vie. Faute d’accord politique clair et de majorité des deux-tiers requise, la Belgique est bel et bien dans une période de stagnation en matière d’IVG.

Menace conservatrice

Selon la plateforme Abortion Rights, l’Europe traverse une zone de turbulence. Plusieurs pays d’Europe de l’Est, sur lesquels souffle un vent de conservatisme, durcissent leurs conditions d’accès à l’avortement. Le cas de la Pologne est emblématique : depuis 2020, la loi autorise l’IVG uniquement en cas de danger vital pour la femme, ou en cas de conception à la suite d’un viol ou d’un inceste. Les mouvements conservateurs et chrétiens ont réussi à imposer une vision idéologique de la vie comme débutant dès sa conception, attribuant ainsi des droits à un fœtus et à un embryon.

En Hongrie aussi, le premier Ministre Viktor Orban a fait inscrire dans la loi, l’obligation de faire écouter le coeur du foetus à la femme avant qu’elle n’avorte. Idem à Malte où l’avortement restait strictement interdit, jusque 2023, même en cas de viol ou d’inceste. Depuis, une dépénalisation partielle est entrée en vigueur mais la loi reste extrêmement restrictive dans ce pays aux valeurs conservatrices.

En Europe, les mouvements contestataires d’inspiration religieuse ou d’extrême droite exercent un lobbying actif pour restreindre ce droit. Depuis l’arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, les obstacles se sont renforcés. Aucune modification directe de loi n’a eu lieu, mais l’influence a joué un rôle clé. Le gouvernement italien autorise désormais des groupes anti-choix à intervenir dans les centres de planning familial, diffusant des informations biaisées pour dissuader les femmes d’avorter.

Le débat des délais

Avant sa dépénalisation partielle en 1990, la pratique de l’avortement en Belgique était interdite. Il figurait parmi les crimes et les délits allant à l’encontre de la moralité publique et l’ordre des familles. En 2018, la loi belge assouplit, en partie, ses mesures en autorisant la réduction du délai de réflexion obligatoire (qui est de 6 jours).

En Belgique, sous la gouvernance d’Alexander De Croo, un rapport d’universitaires, issus de milieux catholiques et laïques, affirme qu’il est possible d’assister médicalement un avortement allant de 22 à 24 semaines. Ce rapport souligne que le délai de réflexion obligatoire de six jours n’a aucune justification scientifique ni éthique. Dans la grande majorité des cas, les femmes ont déjà pris leur décision et cette contrainte est perçue comme infantilisante. Sa suppression permettrait, selon les experts, de renforcer l’autonomie des femmes. Lucie Barridez précise qu’il existe de multiples raisons pour lesquelles une femme doit avorter.

De la réforme à la Constitution

En Europe, tous les pays accordent désormais le droit à l’IVG. Mais, comme nous l’avons déjà établi, la réglementation change en fonction des pays. L’Union européenne ne peut obliger les Etats à adopter une loi ou une mesure uniforme à tous. Cependant, elle peut adopter des résolutions afin d’encourager les pays à réfléchir sur cette question. Certains pays connaissent des tentatives de réformes, mais qui n’aboutissent pas toujours. En Italie, par exemple, l’avortement reste encadré par le droit pénal, même s’il est autorisé jusqu’à 12 semaines de grossesse, avec un délai d’attente obligatoire de sept jours. L’accès à l’avortement est limité, et ce à cause d’une culture conservatrice hostile à l’IVG.

En parallèle, l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution française depuis mars 2025 témoigne d’une évolution sans pareille. Cette démarche symbolique vise à protéger durablement le droit et empêcher toute régression en la matière dans le pays. Une première étape pour l’Europe qui engendre depuis, un tas d’évolutions et de pourparlers sur le sujet. Avant la France, seule l’ex-Yougoslavie avait inscrit le droit à l’avortement dans sa loi fondamentale, faisant d’elle le premier État européen actuel à en garantir la protection constitutionnelle.

Le droit à l’avortement en Belgique fait, par ailleurs, l’objet de marchandages politiques. Dernier en date : le président du PS, Paul Magnette, dans l’opposition, avait déclaré en octobre dernier qu’il serait prêt à accepter la suppression du Sénat sous réserve d’une inscription du droit à l’IVG dans la Constitution.

Les femmes, tributaires des décisions politiques

Au-delà des aspects légaux, l’avortement demeure une expérience psychologiquement complexe. Certaines femmes peuvent vivre des formes de déni de grossesse ou d’angoisse liées à des expériences de vie ou de passé compliqué, renforcées par des contextes socio-politiques complexes, ce qui souligne l’importance d’un accompagnement médical et psychologique adapté à toutes. Il s’agit d’une réalité qui demeure profondément taboue. Ce silence social, alimenté par certains discours politiques conservateurs, notamment issus du CD&V ou encore de la N-VA pour le cas de la Belgique, continuent de présenter l’avortement comme un acte grave, à ne pas banaliser. Selon Lucie Barridez, ces prises de position contribuent à culpabiliser les femmes, alors même que le choix d’interrompre une grossesse relève de leur autonomie et de leur vécu corporel.

L’avortement représente aussi un coût important au niveau du transport, du logement, du temps et surtout de l’acte et des frais médicaux. Dans certains pays, la sécurité sociale et les assurances maladies ne prennent pas en charge les frais liés à ces interventions. Seules les femmes avec des ressources financières suffisantes peuvent se permettre de partir à l’étranger pour avorter en dehors des délais légaux de leur pays d’origine.

Alors, on progresse ?

L’Europe se trouve aujourd’hui à un carrefour. Dans certains pays, le droit à l’avortement se renforce tandis que dans d’autres, il reste fragile. Face à cette réalité, la question n’est plus seulement de savoir si l’avortement doit être autorisé, mais comment garantir l’accès réel, sans discrimination, et comment protéger ce droit contre les vents contraires.

L’initiative européenne My voice, my choice pourrait transformer l’avenir du droit à l’avortement. Portée par un collectif de femmes militantes à travers plusieurs pays européens, cette initiative propose la mise en place d’un fonds de solidarité entre États membres volontaires de l’Union européenne. L’objectif ? Permettre aux femmes vivant dans des pays où l’accès à l’IVG est restreint de se rendre dans d’autres pays européens pour y avorter en toute sécurité, avec un remboursement pris en charge par ce fonds commun. Cette initiative incarne une vision d’Europe solidaire et engagée pour les droits des femmes, où la liberté de disposer de son corps existe pleinement. Si l’initiative se concrétise, elle pourrait marquer un tournant historique vers une égalité réelle en matière de droits reproductifs sur le continent. Le vote doit se faire au Parlement européen au mois de décembre prochain.