Ougrée, quartier liégeois sur lequel s’étend le haut-fourneau des anciennes aciéries Cockerill. Un lieu en friche qui en attire plus d’un. Rencontres avec deux anciens ouvriers et exploration urbaine de ce patrimoine industriel.

Photos : Laura Collard

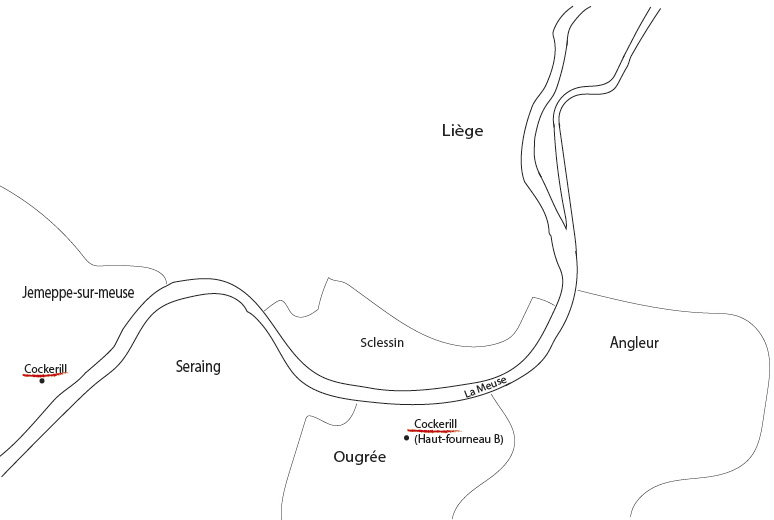

Ougrée, quartier ouvriers adjacent au croissant noir de la Meuse. Ougrée, situé en bordure mosanne, entre Liège et Seraing. Ougrée, où mon grand-père est né. Ce quartier morne, aux rues pavées était au 20ème siècle un pays florissant. Les frères Cockerill avaient choisi la région de Liège pour y installer une partie de leurs industries, amenant avec eux la révolution industrielle belge.

Jemeppe, Seraing, Sclessin et Ougrée ont vu leur paysage changer. De hautes tours reliées par des tunnels, des hauts-fourneaux et des kilomètres de voies ferrées. Les industries sidérurgiques de Cockerill s’étendaient sur tout le bassin liégeois. Jusqu’à la crise économique des années 70, la cité de fer connaissait son apogée.

Souvenirs d’ouvriers

Aujourd’hui retraité à Vottem, un village situé en banlieue liégeoise, René, mon grand-père, raconte Cockerill. Enfoncé dans son fauteuil, les jambes allongées, éclairé par la télé qui diffuse le JT de 20h d’RTL, il m’explique qu’il y est entré en 1968, à l’âge de 21 ans, après son service militaire. Il a travaillé pendant quatre ans aux hauts-fourneaux de « S’rin » en tant que troisième fondeur. « Le troisième fondeur, qu’est-ce que c’est ? D’abord, on fait une coulée (de fonte composée de minerais) toutes les quatre heures. Pour que la fonte coule, on vient d’abord percer le bouchon en dessous du haut fourneau, ensuite elle peut s’écouler. La fonte est à ce moment-là à 1200-1300 degrés. Le troisième fondeur, lui est au bord de la rigole où la coulée passe avec sa perche, il mélange pour ne pas qu’il y ait des mâchefers qui se forment. »

Protégés par un costume en amiante, des sabots de bois, un casque et des gants, les fondeurs travaillent le temps de deux coulées, avec obligatoirement une pause entre les deux. « On peut dire qu’on crevait. On faisait deux coulées sur huit heures. Entre chaque coulée, on avait des pauses durant lesquelles on buvait ou on mangeait. Sinon, c’était insoutenable. Une fois la coulée finie, j’enlevais mon costume et je le faisais sécher, tellement je dégoulinais.»

Ougrée, février 2022

René, Vottem, février, 2022

En 1826, le premier haut-fourneau à coke belge est mis à feu. En 1838, Victor Hugo, lors d’une de ses visites en Belgique écrit « Cependant le soir vient, le vent tombe, les prés, les buissons et les arbres se taisent, on n’entend plus que le bruit de l’eau (…) C’est dans ce moment-là que le paysage prend tout à coup un aspect extraordinaire. Là-bas, dans les futaies, au pied des collines brunes et velues de l’occident, deux rondes prunelles de feu éclatent et resplendissent comme des yeux de tigre. Ici, au bord de la route, voici un effrayant chandelier de quatre-vingt pieds de haut qui flambe dans le paysage et qui jette sur les rochers, les forêts et les ravins des réverbérations sinistres. (…) Ce sont les usines qui s’allument. (…) Vous avez tout simplement là sous les yeux les hauts fourneaux de M. Cockerill. »

Au HFB, haut-fourneau B d’Ougrée, Jean-Marie n’a mis les pieds qu’une seule fois. « Pour visiter. Une fois, en 40 ans de service à Cockerill. Les haut fourneaux, c’était le métier le plus dur, le plus laid. Je ne voulais pas travailler là. Je travaillais à la phase à froid, la dernière étape de production d’acier», affirme-t-il d’une voix rauque. Cet ouvrier, entré en 1960 à Cockerill-Jemeppe comme balayeur, a fini sa carrière comme responsable de service, 40 ans plus tard. Retraité depuis 22 ans à Verviers, dans son appartement du deuxième étage avec vue sur le palais de Justice, il retrace le chemin de l’acier.

Les hauts-fourneaux sont la première étape de la fabrication de l’acier. Une fois la fonte écoulée, elle est envoyée par train, encore liquide et incandescente à Chertal, 17km plus loin. Cette aciérie transforme la fonte en acier brut. L’acier ayant atteint l’état solide est laminé et transformé en une bobine de plusieurs tonnes. Ces bobines sont à leur tour envoyées vers une troisième usine, la phase à froid, qui s’occupera de les transformer en acier prêt à être modelé en parechoc de voiture, en radiateur ou en canette de bière.

Jean-Marie, Verviers, février 2022

Haut-fourneau B, Ougrée, février 2022

C’est ensuite la Meuse qui entre en jeu. Les ouvriers chargent les produits transformés sur les péniches et elles voguent vers le canal Albert, créé par l’homme en 1939, qui les transporte jusqu’au port d’Anvers, pour une expédition à l’international. La Meuse est à Liège ce que la Tamise est à Londres. Une source de vie. Au moyen-âge, elle draine les hommes à ses bords. Là, de nombreuses villes se construisent et se développent. Très vite, elle devient un des fleuves les plus importants d’Europe car elle constitue la voie de transport et de communication la plus sûre et la plus rapide.

Aujourd’hui, les industries sidérurgiques liégeoises de Cockerill sont à l’arrêt. La société John Cockerill, fondée en 2019 sur les cendres du groupe CMI (Cockerill Mechanical Industries) continue de faire vivre ce nom de famille emblématique. Elle est spécialisée dans la maintenance et l’ingénierie, et se focalise notamment sur les énergies renouvelables. Qui l’eut cru.

Que reste-il de l’effrayant chandelier ?

Certains sites de CMI ont été démolis. D’autres sont encore debout, mais en piteux état. C’est le cas des hauts-fourneaux B d’Ougrée, situés en face du stade de football de Sclessin. J’ai voulu aller voir cet effrayant chandelier de plus près, pour comprendre le quotidien de mon grand-père 54 ans auparavant. Accompagnée d’un complice, qui est familier avec la pratique de l’urbex, (exploration urbaine) clandestine, je me dirige vers le trou dans le grillage qui sépare la nationale 90a de la voie ferrée. Le trou est assez grand pour laisser passer un homme. Une fois le grillage passé, il faut faire vite pour ne pas se faire repérer par le train. Car sinon, le conducteur enverra un signal au gardien du site qui viendra à notre recherche. Et c’est là que les ennuis commencent. Alors, on se dépêche !

Entre le pont et la première grille de l’usine, il y a 200 mètres. Si personne n’est venu ressouder la porte, on peut la franchir aisément. Une fois la porte passée, il faut longer le premier bâtiment jusqu’à l’échelle. On pourrait directement tourner à droite et rentrer par la cour de l’usine, mais c’est trop risqué, trop visible. Au lieu de ça, il faut monter. L’astuce est de d’abord s’appuyer sur les genoux, puis se tirer à la force des bras et enfin pousser sur ses pieds pour se hisser jusqu’au prochain échelon. L’opération répétée cinq à six fois, on arrive au bout de l’échelle et donc à l’étage d’une des salles remplies de grosses machines poussiéreuses. Il fait sombre et l’air est chargé de particules. A ce stade, nos mains sont déjà recouvertes d’une poussière rougeâtre, sûrement de la rouille. Une fois à l’intérieur, on doit être très vigilant et silencieux. Le moindre bruit est repris en écho. Et qui dit écho, dit gardien alerté. Alors, on se tait et on regarde où l’on met les pieds !

Les bâtiments sont immenses, froids et sombres. On avance doucement dans la pénombre jusqu’à un escalier en métal défoncé par endroits. Il mène aux convois de bandes transporteuses, ces longs tunnels suspendus d’un bâtiment à l’autre. Jean-Marie m’a expliqué qu’ils servaient à alimenter en minerais le haut-fourneau. Ils partent du sol, où les ouvriers déchargeaient les bateaux remplis de coke, pour aller déverser ces derniers au sommet de la tour principale dans le fourneau.

Haut-fourneau B, Ougrée, février 2022

Haut-fourneau B, Ougrée, février 2022

Arrivé au bout de ces convois, on se retrouve à l’air libre sur la tour principale avec une vue splendide sur Liège et le fleuve. Là-haut, on prend conscience de sa grandeur. La Meuse s’étend sur 950 km. Elle nait en Haute Marne en France et se jette dans la mer du Nord à proximité de Rotterdam. Elle s’écoule doucement. Sa robe verdâtre réfléchit les rayons du soleil et m’éblouit un instant. Le vent souffle. J’en ai mal aux oreilles, mais le point de vue en vaut la peine. Là-haut, je me sens invincible. J’en oublie presque le garde et ma trouille.

En bas, se trouve le quartier qui a vu naître mon grand-père. Il est noir, étroit et pauvre. Presque désert, si ce n’est les voitures qui le traversent. Les briques des maisons ouvrières, qui s’alignent à l’infini, sont noircies par la poussière de charbon et par le temps. L’arrêt de la manufacture Cockerill est la cause de son déclin. Les ouvriers se sont retrouvés sans boulot, du jour au lendemain. Beaucoup sont partis. D’ailleurs, on peut voir certaines maisons mises en vente ; mais qui voudrait acheter un bien dans un quartier délabré ?

En 2016, Alain Mathot, l’ancien député-bourgmestre de Seraing, projetait de raser une partie de la rue Ferdinand Nicolay traversant Ougrée et Seraing. Avec pour but, la création d’un complexe comprenant des commerces, des appartements et des bureaux. Six en plus tard, il n’en est rien. Les bâtiments riverains sont toujours aussi dégradés et insalubres.

Ce quartier et ceux l’avoisinant étaient autrefois une terre d’accueil pour les immigrés. La main d’œuvre étant nécessaire, ce sont principalement les Polonais et les Italiens qui s’y sont installés. « On les envoyait faire les tâches les plus ingrates et les plus dures, comme travailler aux hauts-fourneaux. Les Wallons, ils étaient préservés. » croit savoir Jean-Marie de sa voix rocailleuse.

De retour en terrain interdit et en redescendant de la tour, on s’arrête au rez-de-chaussée pour explorer les alentours. Le sol est jonché de débris. Du plastique bleu, jaune, rouge, des vieux gants en amiante, des éclats de verre, et beaucoup de câbles éventrés. Lors de l’arrêt de la production de fonte en 2014, le site a connu de nombreux vols. Principalement des vols de cuivre, qui rapportent aujourd’hui seulement quelques euros du kilo.

Sur l’un des murs jaunâtres, on peut lire « Nique l’Etat »

La lumière du jour n’éclaire que faiblement la pièce principale. Elle ressemble à un grand bassin surplombé de cabines oranges aux vitres fracassées. En son cœur se trouve une grosse cuve haute de plus de dix mètres. J’en déduis que ça devait être le haut fourneau. Est-ce que je me tiens où le troisième fondeur travaillait ? Je n’en ai aucune certitude. Rien n’est indiqué et j’ai du mal à me repérer dans la pénombre. Sur le côté se trouve une petite pièce avec des casiers, peut-être un vestiaire ? Sur l’un deux, on peut lire le nom de Lahaie imprimé sur une étiquette en noir et blanc. Le nom a été barré et au-dessus on peut lire David DJ en lettres capitales. Encore l’œuvre de visiteurs. Si il y a bien une règle en urbex c’est de ne rien toucher, modifier, laisser ou voler. Par respect pour le lieu et son histoire.

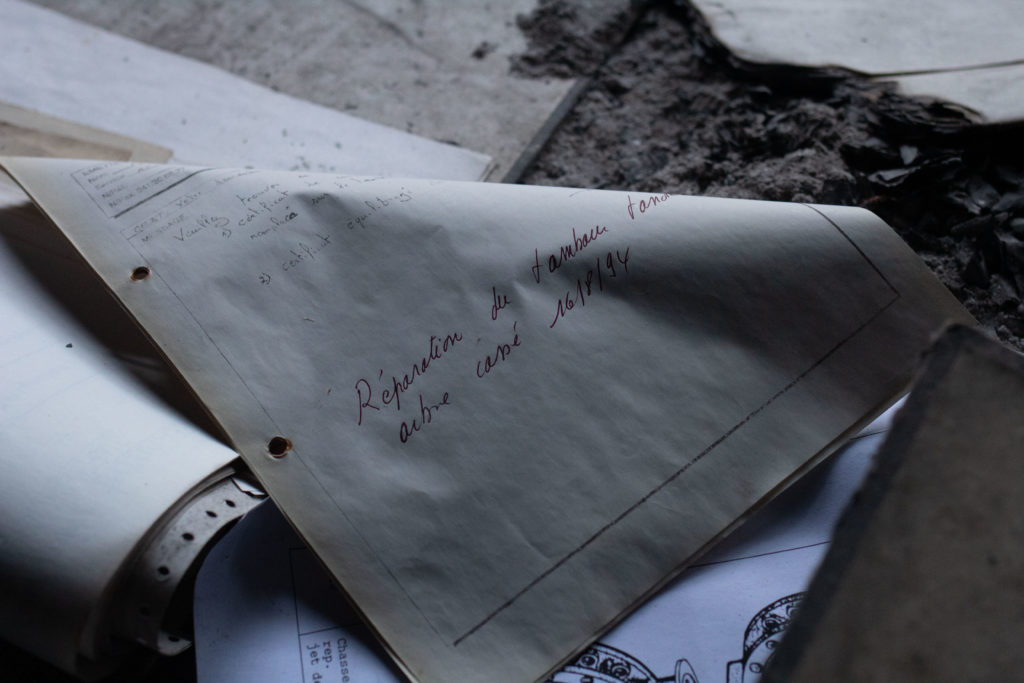

Après quelques couloirs et escaliers, on entre dans un bureau. Il a été mis sens dessus dessous. Des classeurs éventrés et des rapports moisis par l’humidité se mêlent à la boue et aux détritus. Sur l’un des murs jaunâtres, on peut lire « Nique l’Etat ». Ce sont avec ces mots que nous quittons les lieux pour revenir à la lumière et aux bruits de la circulation.

Liège, encore prospère

La production d’acier a été tout doucement remplacée dans les années 1970 par le plastique. À Angleur, juste à côté du HFB, on peut lire « ACE », en lettres blanches sur fond bleu, le nom de l’entreprise. Elle emploie actuellement 90 personnes. Piètre nombre à côté des 40 000 ouvriers embauchés 60 ans plus tôt par son voisin rouillé. Quelques centaines de mètres plus loin, se trouve le port de Renory et le Liège container terminal, qui continuent l’exportation de marchandises via la Meuse. Le fleuve continue ainsi à générer une activité économique vitale. La Meuse, ce long fleuve qui traverse sans bruit la ville, comme chantait le grand Jacques Brel.

Haut-fourneau B, Ougrée, février 2022

Liège container terminal, février 2022